1.人工放射性降下物(死の灰のゆくえ)

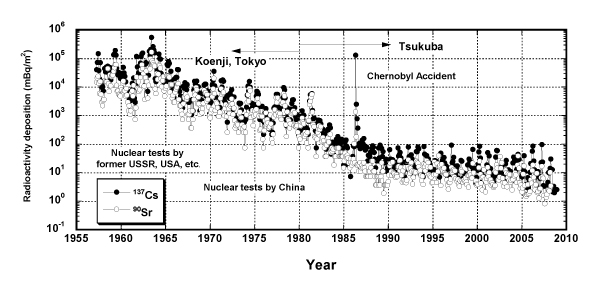

気象研究所では、大気圏での人工放射性核種の濃度変動の実態とその変動要因を明らかにすべく、米国、旧ソ連等が盛んに大気圏内で核実験を 実施していた1954年4月に放射性降下物(いわゆるフォールアウト)の全β観測を開始した。核種分析は1957年に始まり、以降現在に至るまで50年を 超えて途切れることなく継続されている。特に気象研究所での観測値は、現在でも検出限界以下とすることなく必ず数値化を行っている。この観測時系列データは、 ハワイマウナロアにおけるCO2時系列データ同様、地球環境に人工的に汚染物質を付加した場合、汚染物質がどのような環境動態をとるのかを如実に 反映しており、実に5桁の降下量の水準変動が記録されている。対象は重要核種である90Sr、137CsおよびPu同位体である。

人工放射能は主に大気圏内核実験により全球に放出されたため、部分核実験停止条約の発効前に行われた米ソの大規模実験の影響を受けて 1963年6月に最大の降下量となり(90Sr 約170Bq/m2、137Cs 約550 Bq/m2)、 その後、成層圏でのエアロゾル滞留時間、すなわちおよそ1年の 半減時間をもって指数関数的に低下した。しかし、1960年代中期から中国核実験の影響で降下量は度々増大し、1980年を最後に大気圏内核実験は 中止されたので漸くに低下した。さらに、1986年4月の旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所の大規模な事故により放射能の降下量が再び増大した。 大気圏内核実験のように成層圏に大量に放射能は輸送されなかったため、この影響は長く続かず、1990年代になると、 90Sr、137Cs, Puの降下量は大きく低下し、試料採取に4m2の大型水盤を用いている気象研究所以外 では検出限界以下となって、降下量を容易に数値化できなくなった。このため、 気象研究所での観測記録は我が国のみならず、世界で唯一最長の記録となった。1990年代での90Sr、137Csの 月間降下量はともに数~数10mBq/m2で推移して、「放射性降下物《とは呼べない状況に至った。

人工放射能の地球環境への投入は全地球規模のトレーサー実験に例えることが出来、それは依然として継続されていると言える。 気象研では、投入されてからの期間における変化を降下物という形態で眺め続けてきた。

ところで、チェルノブイリ事故由来の放射能の一部(数%)は下部成層圏にも輸送されたが、1994年以降の年間降下量は、 成層圏滞留時間から予想される量を大きく上回った。再浮遊(一旦地表に沈着したものが、表土粒子と共に再び大気中に浮遊する現象) が主たる過程となったためである。再浮遊は、永らく、近傍の畑地などからの表土粒子が主体と信じられてきた。ところが、気象研究所での 降下物の137Cs/90Sr放射能比は、つくばで採取した表土、さらに我が国表土全般の同比と一致せず、再浮遊には近傍以外 の起源があることがわかった。すなわち、表土粒子が大規模、かつ長距離を輸送される黄砂など、風送塵が放射能を運んでいることがわかってきた。 2000年代初期に黄砂が激しくなると全国各地で137Csが降下物試料に検出され話題となり、また化学輸送モデルによる研究も 進展したため、風送塵仮説に関連する研究が増えた。新規現象の発見には、長期の時系列データが大きく貢献する。

- 引き続き、つくばにおいて月間降水・降下塵試料中の90Sr,137Cs,Pu等を精密に定量した。いずれの核種も春季に降下量のピークを示した。 2006および2007年に、黄砂現象に伴うと考えられる春季の137Cs降下量のわずかな増加の兆候(健康影響は無い)を認めたが、それ以外に事故や 核実験等に起因する特段の異常は認められなかった。

- 成層圏からの寄与が無視できる1993年から2000年代について、137Cs/90Sr放射能比に着目してプロットしたところ、秋季の同比には変化が見られないが、 春季については増加している可能性が示唆された。また、137Csの比放射能も2006,2007年の春季に増大していた。

- この変化についてさらに理解を深めるため、2007年春季に発生した4つの降水現象に関し精密な調査を行い、黄砂の寄与について調べた。 4月2~4日の降水において最大の人工放射能の湿性沈着が見られたが、月間沈着量(同年4月)の数十%にあたるダスト(残渣)量(4.5 g m-2) 及び人工放射性核種量(90Sr: 16,137Cs: 97,Pu: 3 mBq m-2)がもたらされた。 いずれの降水事象においても、比放射能及び90Sr/137Cs 放射能比の両方が、つくば市の表土の変動範囲に収まる例はなく、ローカルな表土ダストの特徴は認められなかった。

- 比放射能の増加だけでなく、降下ダスト中の137Cs/90Sr放射能比の上昇を考慮すると、アジア大陸におけるダスト放出域が、 従来の乾燥地帯から、2000年代に砂漠化に悩まされている半乾燥*ステップ地帯へ移動しているものと仮定できる。この領域では、 表土における核種濃度が我が国表土より高い傾向にあると推測される。この領域からの黄砂は、「新型黄砂《と呼ぶことができるであろう。

- 発生域のはるか風下の領域において観測を行うことによっても、黄砂発生域の地理的、地球化学的な変動が検知された。 アジア大陸での大規模核事故に対しても、科学的示唆となろう。時系列データを活用し、バックグラウンドの変動について科学的に原因究明を行うこと、 さらに異常事象などに関する研究を進めるのが重要である。

放射性核種の再分布の原因である大気プロセスの理解は、様々な環境研究分野での予測モデルの改良につながる。今後は、グローバルかつ継続的な 長期モニタリングの推進とそのデータ一貫性の確保、先端の化学輸送モデルを活用したデータ統合が課題となろう。

〔掲載論文〕

Igarashi, Y., Y. Inomata, M. Aoyama, K. Hirose, H. Takahashi, Y. Shinoda, N. Sugimoto, A. Shimizu, M. Chiba, Possible change in Asian dust source suggested by atmospheric anthropogenic radionuclides during the 2000s. Atmospheric Environment, 43, 2971–2980, 2009.